「我用 AI 校古籍」——「我是校书官」古籍大众智能整理计划,是依托人工智能技术、联动多方力量开展的古籍数字化保护与传承项目。自 2024 年启动以来,该项目打破了古籍整理的专业壁垒,推动高校学生与社会公众广泛参与,在古籍数字化成果、文化传承影响力等方面取得了显著成效。

主办单位:全国高等院校古籍整理研究工作委员会

联合承办单位:北京大学数字人文研究中心、字节跳动公益

支持平台:识典古籍智能整理平台 (https://www.shidianguji.com/)

项目介绍

古籍作为中华民族数千年文明的结晶,承载着丰富的历史、文化与学术价值,是珍贵的知识宝库。然而,因其年代久远、文字晦涩难懂,且传统整理研究方式具有专业性和复杂性,导致古籍的接触、理解与传播仅局限于少数专业学者和研究人员的小范围。这不仅限制了古籍价值的充分挖掘与共享,也在一定程度上阻碍了传统文化的广泛传承与创新发展。

随着人工智能技术的兴起,为古籍整理带来了新的机遇。 「我是校书官:古籍大众智能整理计划」应运而生,本项目由全国高等院校古籍整理研究工作委员会主办,北京大学数字人文研究中心、字节跳动公益联合主办。

借助识典古籍智能整理平台,利用人工智能技术实现全流程古籍整理工作,涵盖 OCR 文字识别、自动标点、自动分段等多种功能。通过人机协作的方式,使高校学子和社会大众能够参与到古籍整理工作中,为古籍人才培养提供了实践机会,探索了专业教育与社会参与融合的新模式,造就了数字化建设的有生力量,激发了高校及社会力量参与古籍数字化建设与传播的积极性,对于传承和弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

项目由全国高等院校古籍整理研究工作委员会主办,北京大学数字人文研究中心、字节跳动公益联合承办,依托 「识典古籍智能整理平台」 开展。截至 2025 年,已联动 22 所核心承办高校 (含清华大学、武汉大学、中国人民大学、中山大学、四川大学等) 及超 1500 所参与高校,构建 「主办单位统筹 + 承办高校执行 + 社会力量参与」 的协同机制。

核心定位

以 「AI 赋能古籍整理,全民参与文化传承」 为目标,通过 「人机协作」 模式降低古籍整理门槛:初阶组参与 OCR 文字识别粗校 (无专业门槛),进阶组负责文字精校与标点校对 (面向专业背景参与者),同时配套专业课程与多元激励,实现 「专业保护 + 大众传播」 双重价值。

三、项目实施成效

(一) 参与规模:覆盖范围持续扩大,群体结构多元

- 人员参与:截至 2025 年 8 月 20 日,大学生累计报名 24,967 人次,项目累计 27,453 人参与(实际完成古籍校对任务),其中高校学生 14,299 人、社会公众 13,154 人。

- 高校覆盖:参与高校累计超过 1500 所,涵盖 「双一流」 高校、普通本科及专科院校。其中 「双一流」 高校占比 7.06%,首批数字人文专业参与了达到 100%,双一流学校表现突出,人均贡献值 (272.34) 均远超非 「双一流」 高校 (159.59) 。

- 专业分布:参与群体专业背景从传统文史类拓展至多元领域,报名专业 TOP10 包括汉语言文学、医学、金融、历史学等,其中古籍相关专业 (古典文献学、古籍修复等) 在贡献值 TOP10 专业中占比 70%,体现 「专业引领 + 跨界参与」 特点。

(二) 整理成果:古籍数字化效率与质量双提升

- 大众组 (粗校):截至 2025 年 8 月,项目粗校古籍,累计完成 13,661 部古籍校对,5,655,474 页,总字数超 10.1 亿字。

- 进阶组 (精校):截至 2025 年 8 月,项目已累计完成 480 部古籍的精校工作,总字数近 1 亿字。其中,全面整理了 《四部丛刊》,对中国古代典籍中最具核心地位的经典进行标点整理与精细校对,形成高质量的数字文本,并与 AI 翻译、知识图谱等技术相结合,已向公众开放高质量阅读。 2025 年,项目进一步筛选 150 名专业参与者,重点推进 《永乐大典》 这一珍贵典籍的精校。目前已对现存全部 813 卷残卷 (约 1700 万字) 完成文字精校、标点校对及实体标注。未来,项目还将基于这些高质量文本数据,构建 《永乐大典》 引书数据库,力求最大程度还原 《大典》 的原貌,推动这一文化瑰宝的系统化整理与学术利用。

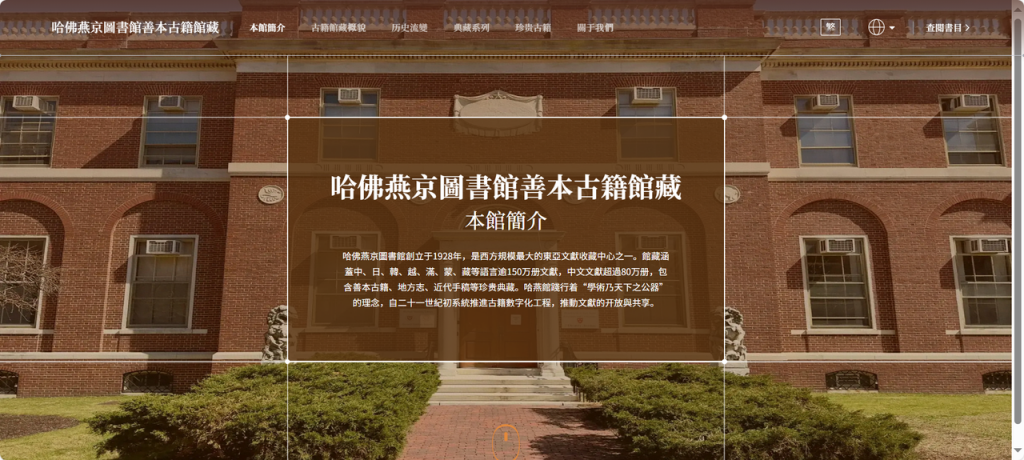

- 典型成果:2025 年 4 月,「哈佛燕京专题门户网站」 正式上线,成为本次古籍大众整理计划的重要标志性成果。这一成果的实现,得益于多方的协同努力:此前,哈佛燕京图书馆馆长杨继东代表馆方,向北京大学数字人文研究中心捐赠了馆藏全部中文善本古籍的数字化扫描书影。其后,北京大学与字节团队依托人工智能技术,对古籍内容开展了初步整理。在此基础上,通过 「我用 AI 校古籍」 大众参与活动,动员全国高校学子力量,对 AI 整理后的文本逐字逐句进行人工校勘与校对。截止至 2025 年 8 月,已完成哈燕馆全部 7000 余种特藏古籍的数字化整理工作。 「我用 AI 校古籍」 活动不仅为哈佛燕京古籍整理提供了关键的人力支持,也为专题门户的顺利上线奠定了坚实基础,推动了海外中文古籍的数字化回流与共享。

(三) 社会影响力:传播覆盖广,文化价值凸显

- 媒体传播:项目获得人民网、新华社、 《科技日报》 、光明网、 《环球时报》 等 16 家权威媒体报道,湖北省政府官网、 「武汉发布」 等进行了转发。 2025 年项目启动会登上武汉头条榜 TOP4,微信端单篇文章最高阅读量达 3 万 (中国青年报次条文章阅读量为 1.6 万),字节跳动微博、小红书等平台互动次数超千次。与辉同行、歪果仁研究协会等 20 余位抖音达人进行联动,在抖音发起 #用古籍校对一键穿越古今等话题,实现全网曝光 6000 万,抖音平台产生 2 条高热内容;「宇辉同行」 抖音单条视频播放量超 800 万,点赞数超 25 万。项目累计总曝光量超 25 亿次。

- 项目破圈:项目在多维度实现破圈传播,影响力持续扩大。在高校参与方面,截至 2025 年,累计报名学生达 14838 人,已超过去年同期水平。同时,项目带动了超过 1 万名社会公众参与,此外还吸引了武汉市图书馆参与其中。通过图书馆渠道发起项目,实现了与公共文化服务的跨界融合。项目还将联合国家老年大学于 9 月共同发起项目,目前双方的物料筹备工作已基本完成,这进一步拓宽了项目的参与场景和受众群体。

- 项目与教学融合:多所学校推动 「项目 + 教学 + 数据库建设」 融合模式,助力古籍人才培养和学术研究

- 内江师范学院:数字人文专业开设 「古籍数智整理」 课程,以 「我用 AI 校古籍」 活动成果作为期末考核,学生参与率 96.23% 、合格率 92.3%;同步建设 「巴蜀历代方志库」,已上传 307 部古籍,完成 202 部校对。

- 暨南大学:文学院副院长牵头,将项目融入课堂教学,同时联动硕士、博士开展 「类书数据库」 建设工作。目前,已完成 260 余部类书的选目、原始信息整理和影像资料整理,数据库建设工作已经启动。

- 其他院校:重庆邮电大学、安庆师范大学等大学将项目纳入课堂教学与考核,学生参与率均超 90% 。

项目经验

- 技术应用革新:识典古籍智能整理平台的人工智能技术是项目成功的关键。 OCR 文字识别、自动标点等功能大幅降低古籍整理难度,非专业人员经简单培训即可参与,极大提高整理效率,为大规模开展古籍整理工作奠定基础。

- 专业课程助力:《古籍智能通识课程》 《识典古籍智能整理培训课》 涵盖古籍整理基本理论、 OCR 技术应用、文字精校技巧等多方面内容,理论与实践相结合,帮助 「校书官」 们掌握古籍整理全流程操作,有效提升整理工作质量。

- 多元激励驱动:多样化激励机制充分调动了参与者积极性。项目组精心挑选了那些广受欢迎且充满趣味性的古籍作品。特别关注那些与现代生活、现代学科体系紧密相连的古籍,引导大众在整理、阅读古籍中发现古籍中蕴含的趣味和智慧。同时现金奖励、证书、文创周边以及实践机会等激励措施,满足了参与者物质和精神层面的不同需求,提高了参与度和任务完成质量,保障项目顺利推进。

「我用 AI 校古籍 「--我是校书官古籍智能整理计划通过技术赋能与全民参与,为古籍数字化保护提供了可复制、可推广的模式。未来,我们将持续优化机制,推动更多古籍 「活起来」,为中华优秀传统文化传承贡献力量。

2025 年 8 月